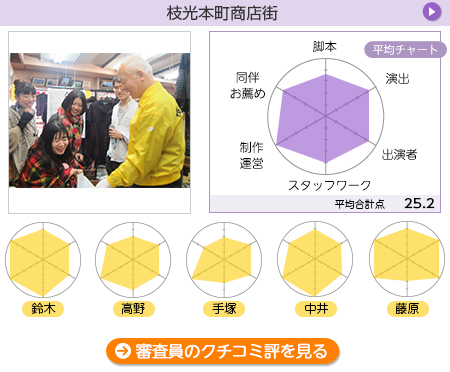

各団体の採点

電車、モノレール、飛行機、バスを乗り継いで、最寄駅から徒歩でアイアンシアターに辿り着きました。長旅でした。劇場に着くと、まず今回の散歩型演劇についての説明と、参加者の簡単な自己紹介。いわゆる劇場での演劇公演とは全く違うオープニングはとても新鮮で、非日常への切り替えスイッチが一瞬で入りました。

枝光という街を媒介にして、自分の生まれ育った街の思い出を引き寄せ、重ねるような体験でした。今、ココを生きている生活者と交流し、彼らの語る過去と現在が鮮やかに記憶に刻まれ、私の過去とともに血肉になったように思います。

公演が終わった帰り道、街に隣接するテーマパーク「スペースワールド」を横目に見ながら、私自身と街を全部飲みこんで、周囲の全てが地層になったような感触を味わいました。それは遠い、遠い未来の視点から世界と私を見つめる行為です。枝光の土地と一体になれたから、遥か遠くへと思考をジャンプさせることができたのだと思います。

劇場を飛び出し街中で演じられる芝居はたくさんあるが、この作品は街が持つドラマを観せてくれるというところが斬新。

街の中にはドラマがあり、街の中には名優がいる。それを演出家がピックアップして、われわれに体験させてくれる。壮大で心優しくしかも感動的だった。その感動を作為的なものにしない絶妙のバランス感覚も感じた。

まず、街を探訪するだけで楽しかったです。

そこに住んでいる人がいて、土地に染みついているものがあることを実感できました。

枝光に住んでいない人(のこされ劇場≡の劇団員)が作っているという構造も面白いですね。

街に縁のない人がつくる街の物語。

街を愛していないとできないことだと思います。

商店街で働く方々が出演されているのは、最初にさいたまゴールドシアターを観た時の感覚に近かったです。

なぜか、プロの俳優とは違う、少々たどたどしい演技をする姿に胸打たれるんですよね。

生きてきた年輪が重要なのだと思います。

この作品では、目の前でしゃべっているのは市井の人だけど、俳優でもある。

そして観客の私自身も物語の登場人物の一人になる、面白い体験でした。

俳優に自由に質問ができるので、公演の進行が参加者の采配次第なのも新鮮でした。

時間が決まっているような、決まっていないような…、偶然を装っているかというと、そうでもなくて…。

ジャンル分けが難しいですが、演劇って何だろうと考えるきっかけにもなりました。

明確な意図を持ってルートを決めて観客を案内し、最後にあの場所に連れて行って帰結させるのは演劇の演出と言えると思います。

人に会うと心が動いて、恋情のような気持ちが生まれますよね。

ふと、また観たくなる、また会いたくなるんじゃないでしょうか。

そんな後を引く感覚があります。

北九州まで行った甲斐がありました。

開演が5分早まった。というのも、予約をしていた人たちが全員集まったからだ(基本は予約制だったことに加えて、もしも急遽参加したいという地元の人が突然現れても、それはそれで受け入れ可能だと判断したからだろう)。開演時間が遅れることはあっても、早まる、という経験はおそらく初めてで、ちょっと新鮮というか、なんだか微笑ましいものを感じながら、『枝光本町商店街』は始まった。

参加者(観客)は、案内人・沖田みやこに導かれて、北九州にある枝光という小さな町の商店街をめぐっていく。回る順番はいちおう決まっているけれど、そのあいだ、商店街で買い物をするのは自由。ゆるやかな枠組みの中で、上演時間も特に決まってないので、参加者がどういうメンバー構成か、によっても体験の質(時間感覚など)はおそらくずいぶんと異なるものになるのだろう。

実はわたしはすでに1年ほど前に、この『枝光本町商店街』を経験している。基本のルートやゴールは今回も変わっていない。けれども、以前にはなかったエピソードや登場人物が加わっていて、特にあるエピソード(ネタバレBOXに書きます)は、この作品を以前よりもさらに「フィクション」として立体化させることに貢献していたと思う。

この作品はこれで80回目の上演になるらしい。それだけの回数、出演者(町の人)たちは外からやってくる人たちを迎え入れ、同じような話を繰り返し語ってきたことになる。そうなると最も危惧されるのは、語りを反復していくうちに町の人が「語り部」として固定化・パターン化してしまうことだ。そうなると倦怠感が漂うのは避けられないだろう。しかし驚くべきことにこの作品は、1年前に観た時よりもさらにフレッシュに感じられた。彼らがこうしてモチベーションを失うことなく、新たな参加者を迎え入れるためのホスピタリティを発揮できているのには、幾つかの理由があると思う。

(1)演出家の市原幹也が出演者たちとの関係を日々構築・刷新してきたこと。わたしはこれをこの作品における「演出」と呼んでいいと思う。演出の目的のひとつは「俳優をフレッシュに保つこと」なのだから。

(2)案内人の沖田みやこが登場人物たちとの信頼関係を深め、阿吽の呼吸が生まれたこと。

(3)登場人物たち自身の技量がアップしたこと。単に語る技術が向上したというだけのことではない。上演を繰り返す中で、彼らはその身体を通して、これまで町を訪れてきた人たちとの関係やエピソードが記憶(レコード)しているはずだ。

この作品の中では、様々な、心を通わせる瞬間が生まれうる。幾つか、それが起きやすいシチュエーションが用意されてはいるけれども、最終的にはそれはある程度の偶然性に委ねられている。誰が訪れても必ずそれが起きる、という仕掛けを用意したほうが、アトラクションとしては楽しめるのかもしれないけれども、この作品はそうではない。観客は一方的なお客様(消費者)としては考えられていないのだろうと思う。わたしはそのことを魅力的だと感じる。観客はこの町でいろんなものをもらう(具体的にも、おまけでモナカやコロッケや珈琲をもらったりする)。でもたぶん外からやってきた人の訪れは、少なくとも彼ら(出演者である町の人たち)には何かしらの栄養分にもなっているのではないだろうか。町の人すべてがその恩恵に預かっているとはかぎらないとしても(でも目に見えない形で循環はしているはずだ)。こういうことは、「お金を払えばなんでも手に入る世界」ではなかなか起こらない。